この記事では、薬剤師の需要と供給の現状と将来の見通しについて詳しく解説します。また、この状況を生き抜くための戦略についても考察します。

目次

免許だけの薬剤師は淘汰される時代がやってくる?

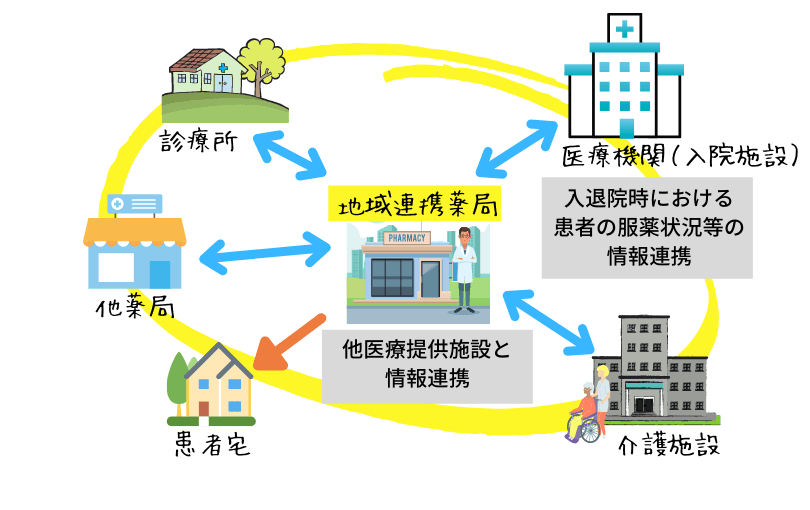

地域連携薬局、専門医療機関連携薬局という認定薬局もスタートし、薬局を取り巻く環境は大きく変化していくのだろうとワクワクしています。

6万という数字で、そんなにいらないと言われているものの中ではMRの数と薬局の数です。

薬局より先にMRの数が減っていることが先日業界紙にありましたが、薬局も同様に数が減ってくるのは間違いないでしょう。

今後、間違いなく薬局が淘汰されていく時代がやってきます。

この記事を読んでいる方の多くは雇われ側の薬剤師だと思います。

そののため薬局の数が減ると言われても「自分のような意識が高いわけではない、いち薬剤師には関係のないことでは?」と思ってしまうかもしれません。

るるーしゅ

残念ながら、薬局が減るということは、薬剤師として今の働き方のままでこの先もやっていけるわけではないってことです。

とはいっても、うちの会社の若手薬剤師にこのことを伝えても、正直あまり伝わらないのです…

(若手だけではなく、30~40代の管理薬剤師クラスにもいますが…)

社内でも伝わらないのは、人望のなさでは…

メガネ

るるーしゅ

ウルセー

ただ、薬局で働く方々が、今後の薬剤師の業界について詳しくないのは仕方がないとも思います。

その理由としては…

- 日々の業務が忙しく、そのような情報収集する時間的余裕がない

- 業界紙を読んで情報収集している経営層の人から情報が落ちてこない

- そもそも職人という認識のため、ビジネスマン思考がないから興味がない

このあたりだと思います。

また規模の小さい薬局に勤務している方は、経営層も分かっていないというケースもあり、情報も無料ではないこともあり、個人では難しいことは思います。

今回は、なぜ薬剤師が淘汰されてしまう時代がやってくるかを、なるべくわかりやすく説明します。

るるーしゅ

現場で働く薬剤師の方々で知らない方が多いので、是非とも拡散等していただけますと幸いです。

薬剤師の需要と供給の現状

調剤だけしかやっていない薬局は退場させたい

薬局薬剤師の現状は崖っぷちです。

医薬分業について、医師会だけではなく、患者側や保険者側からも叩かれています。そしてそのことに薬剤師自身が危機感を抱いていないのも、かなりマズイ状況です。

2019年5月の中医協の中で、健保連理事の幸野さんがこのような発言をしています。

幸野

調剤以外の付加価値を持たない薬局は今後、自然に淘汰されていくような診療報酬上の対応を取るべき

また薬機法改正の議論の際にもCOML理事長の山口育子氏も同様の発言しています。

最低限しかやっていない薬局が、それだけで経営していける仕組み自体が問題

山口

このことからも、今後調剤だけしかやっていないような薬局が生き抜くのは大変だということが伝わりますよね。2022年の中医協のなかでも幸野さんは対物業務だけで経営が成り立っていけるような状態なのは問題だという発言をしていました。

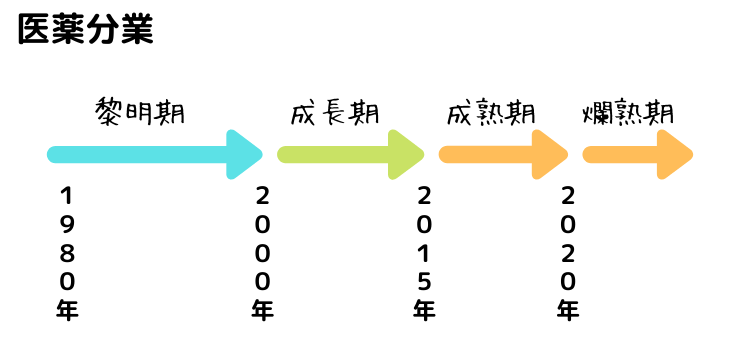

薬局業界は爛熟期へ

薬局業界は、成熟期から爛熟期へと移行していると一般的に言われています。この業界では、今後さらにM&A(合併・買収)の活動が活発化していくと予想されています。

るるーしゅ

ファーマシィがアインに、スギ薬局とクラフト、トモズと薬樹と業界の再編が進んできていますね。

その理由については、薬局業界がコンビニエンスストア業界とよく比較される点が挙げられます。例えば、コンビニエンスストア業界では、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンといった大手チェーンが市場を寡占化しており、競争が激化しています。

しかし、薬局業界に目を向けると、大手チェーンの寡占化がまだ十分には進んでいないことが分かります。実際に、上位10社の薬局チェーンが業界全体のシェアを占める割合は、それほど高くないのです。

このような状況を踏まえると、薬局業界の競争構造は今後大きく変わる可能性が高く、さまざまな企業がM&Aを活用して市場シェアを拡大しようとするでしょう。その結果、消費者にとっては選択肢が増え、サービスが向上する可能性があります。また、企業にとっては、効率化やシナジー効果を追求することで業績向上につながることが期待されます。

このことから、今後はドラッグストア業界のように、薬局業界でもM&Aを通じた再編が進むと考えられます。

| 年月 | 会社1 | 会社2 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 2016年 | 日本調剤 | 水野薬局 | 日本で最初の調剤薬局として知られる。 |

| 2016年 | アイン | 葵調剤 | 仙台市を拠点に全国で 115店舗を展開。 |

| 2018年 | MSNW | アポテック | 青森県を中心に調剤薬局 14店舗を展開。 |

| 2018年 | アイン | コム・メディカル、 ABCファーマシー | 新潟県を中心に56店舗を展開。 |

| 2019年 | クオール | ニチホス | 関西地方を中心に調剤薬局を25店舗。 |

| 2019年 | MSNW | 永冨 | 大分県内に調剤薬局23店舗を展開 |

| 2019年 | 日本調剤 | 薬栄、新栄メディカル、 センチュリーオブジャスティス | 東京都を中心に千葉県、埼玉県、 神奈川県の1都3県に調剤薬局 19店舗を展開。 |

| 2021年 | アイン | ファーマシィ | 中国地方を中心に、調剤薬局を 約100店舗展開。 |

| 2021年 | マツモトキヨシ | ココカラファイン | 経営統合。マツキヨHDが1681店、 ココカラファインが1333店。 |

| 2023年 | クオール | パワーファーマシー | 栃木県を中心に調剤薬局を38店舗 |

| 2023年 | スギ薬局 | クラフト | 業務提携。スギ薬局グループは1,500店舗以上を 展開。さくら薬局グループは 全国に850店舗以上を展開 |

| 2023年 | 住友商事 (トモズ) | 薬樹 | 神奈川県、東京都、埼玉県を 中心に約150店舗 |

| 2024年 | スギ薬局 | I&H | 全国に562店舗 |

薬局の適正数は?

これまでに、最低限のサービスしか提供できない薬局は経営が厳しくなり、薬局業界も再編が進むことを説明してきました。そこで気になるのは、日本での薬局の適正な数は一体どれくらいなのでしょうか?

適正な薬局数についてははっきりとは分かりませんが、一般的には2万5千軒から3万軒くらいではないかと言われています。

るるーしゅ

ちなみに山本会長は、地域に必要とされれば残るという曖昧なことしか言ってません。

3万軒と考えると、現在の薬局数の半分です。また、地域連携薬局や健康サポート薬局も考慮する必要があります。地域連携薬局や健康サポート薬局は、中学校区域ごとに少なくとも1軒ずつあることが望ましいとされています。

今のところ、日本の中学校の数は約1万軒です。これを考えると、地域連携薬局が1万軒、健康サポート薬局が1万軒、その他の薬局が1万軒となるのが、今後生き残る薬局の形になるかもしれません。

さらに、処方箋の枚数が今後どう変わるかは分かりませんが、現在の年間8億枚を基にすると、1軒の薬局が毎月約2200枚の処方箋に対応することになると考えられます。

薬剤師の将来の見通し

薬剤師は将来的に過剰になる?

つづいて日本の薬剤師の数の問題についてです。

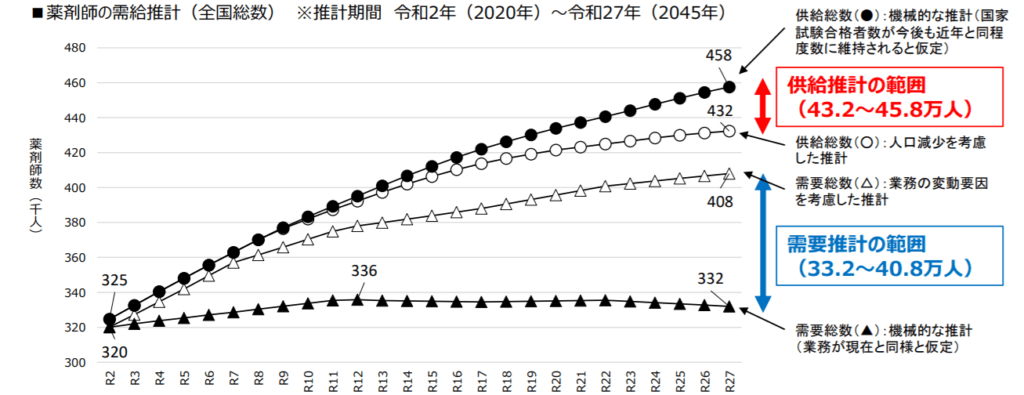

下記のグラフは、薬剤師の需給予測です。

すでに△(需要総数)より●(供給総数)が上にきているので、需要<供給なっています。

また新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、処方箋枚数の減少(都市部で影響大)が起こり、都市部では薬剤師余りが起きてきています。

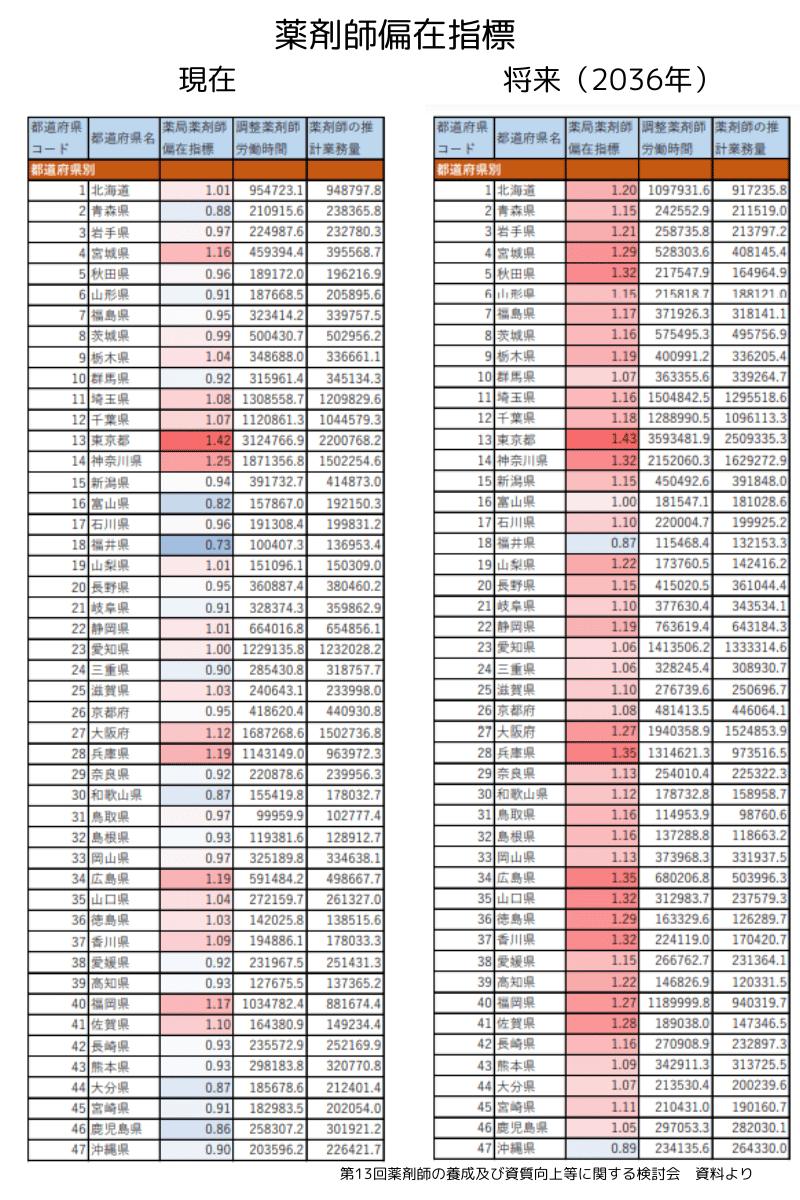

薬局薬剤師の偏在状況について解説した表を以下に示します。

るるーしゅ

赤色が過剰と思ってもらえればいいです。

売り手市場から買い手市場へ移行し、業界紙などには「転職する際は、個人の力のみで転職先を見つけるのは難しい」と言われてたりします。

(参考:薬局薬剤師の業界も売り手市場から買い手市場へ – KUROYAKU)

薬剤師の役割も変化するため、上記の需給予測以上に薬剤師の役割が増えて需要が増えるのではないか?という意見もあります。

残念ながら上記の需給予測で、薬剤師の職能が拡大されても余ることが示唆されています。(職能が拡大しなければよりヤバイ)

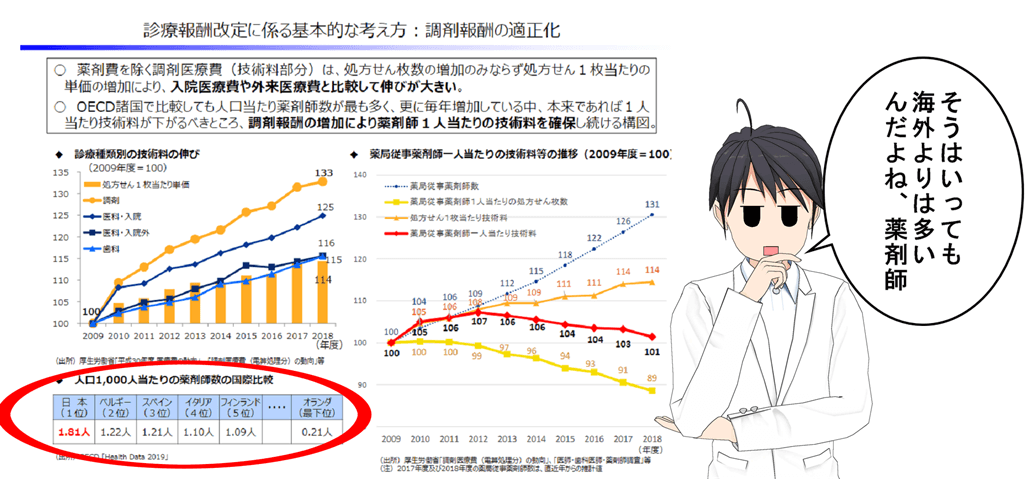

そして世界基準で考えると、日本は人口当たりの薬剤師の数が多いんです。

| 日本 | 1.81人 |

| ベルギー | 1.22人 |

| スペイン | 1.21人 |

| イタリア | 1.10人 |

| フィンランド | 1.09人 |

| オランダ | 0.21人 |

日本の薬剤師の数、海外でトップじゃないですか?

メガネ

るるーしゅ

OECD加盟国の中でね、世界では3位って言ってたよ。1位はモナコだかモロッコだか…

- 薬剤師の需給予測で、将来的には職能が拡大しても薬剤師は過剰になる

- 日本は世界基準でみると、人口あたりの薬剤師数が多い

今後、どんな薬剤師は生き残るのか?

いままでの内容を少しまとめます。

- 薬局の適正数は25000~30000程度

- 調剤だけの最低限の機能しかない薬局は潰れていく

- 医薬分業も爛熟期で今後はM&Aなどで薬局業界の再編化がすすむ

- 薬剤師も売り手市場から買い手市場へシフト

最後の売り手市場から、買い手市場へシフトしているという点で、今までのように薬剤師免許を持っているから自分で職場を選んで働けるという時代は終わりを迎えようとしています。

ではどのような生き残ると思いますか?

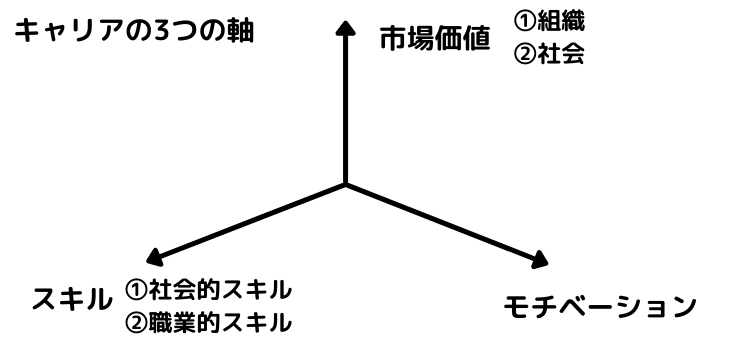

市場価値が高い薬剤師が生き残ります。薬剤師は職業的スキルだけを重要視してしまう傾向がありますが、どんなに薬の知識があっても社会的スキルが低い、また社会や組織の視点でそのスキルに需要がなければ必要とされません。

社会や組織に必要とされる、市場価値を高めることが生き残るためには有用です。

今後、市場価値が高いと評価されるものは?

市場価値が高いと評価されるものは何なのか?この視点で考えることが重要です。

まずは今後、薬局が3万軒になったときのことを考えてみると、地域連携薬局で働くうえで出来ないことがないことが重要だと思います。

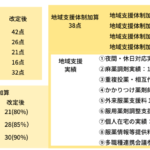

他職種と連携できる能力や、対人業務の加算(服薬情報等提供料や服用薬剤調整支援料)、在宅経験、このあたりは当たり前にできるようにしていたほうがいいと思います。

また3万軒程度になると、年間7億枚弱の処方箋で割ると、1薬局あたりの処方箋枚数は2200枚程度なので薬剤師4~5人はいるような薬局がスタンダードのなると思います。

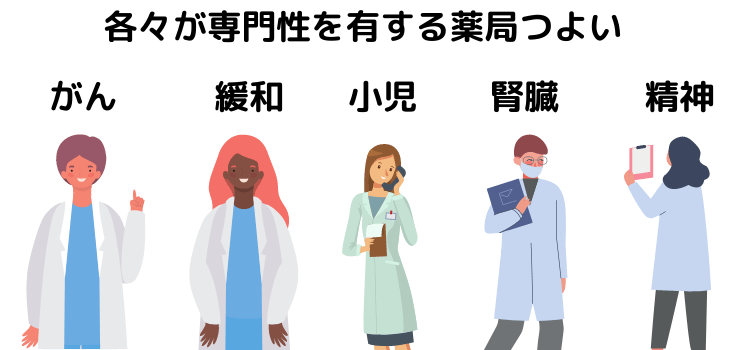

そうなると、やはり各々が専門性を有した薬局が強いのではないかと思います。

るるーしゅ

認定薬局も、患者がどの薬局を選べばいいのか分からないということで出てきたものなので、上記のような薬局があれば、「ここの薬局をかかりつけ薬局にすれば間違いなし」となりますよね。

あと当たり前のことなんだけど、知らない人も多いこととして、能力が同じ程度だったら、若い人のほうが市場価値は高いです。

そしてわたしの感覚になるんですが、30代後半~40代前半の薬剤師より20代の薬剤師のほうが優秀な気がします。そんなツイートしたら、けっこう周りのかたも実感しているようで、当たっているんじゃないかなと思います。

これに関しては、薬剤師向けの専門書籍が充実してきていることも要因ではないかなと最近感じています。

新人のキャリアの振り返りなどをしている際に「薬剤師になってはじめて自分のお金で購入した書籍はなんですか?」と聞くと半数くらいの人がFizz先生の薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100なんですよ。

一昔前までは、言い方は悪いですけど、そんなにいい書籍は少なかったと思います。薬剤師の業務内容も変わっていることも要因ですよね。

るるーしゅ

つまりこの30代~40代くらいの薬剤師がなかなか苦労する人達かもしれないなと思っています。

この年代は売り手市場だから働き方のキャリアなんて考えなくてもうまくいった人たちも多いと思う。

そして薬剤師過剰時代がくるくる言われていて、「全然来ないじゃん」ということも身に染みている世代でもある。

働いている環境も今後のキャリア形成に影響あり?

医療機関と連携経験や在宅経験とか、それって今の職場の状況によっては無理じゃないですか?

メガネ

るるーしゅ

うん、そうなんだよね…だから色々、若手の薬剤師は考えてほしいんだよ。 今の職場がなくなった場合、他の薬局でも必要とされる経験を持っている?ってことをさ。

転職したほうがいいってことですか?

メガネ

るるーしゅ

それも選択肢の一つだろうけど、薬剤師としての専門資格を取得するとか、学会など参加して交友関係を広くしておくとかも選択肢の一つとしていいと思うよ

- 必要とされる薬剤師の経験を有する

- 専門資格を取得する

- 人脈を広げる

少し心配しすぎでは?いやいや日本調剤のデータ見ると…

るるーしゅさん、すこし心配しすぎじゃないですか? 在宅の経験ない薬剤師なんてまだ沢山いますよ

メガネ

るるーしゅ

うん、その意見もわかるんだけど、日本調剤のニュースレター見るとやっぱり危機感わくよ

【日本調剤の在宅医療への取り組み実績】 2019年9月時点

1.在宅患者訪問薬剤(居宅療養)管理指導の直近12カ月間実績

① 全611店舗(2019年9月時点。物販店舗を除く)中572店舗で訪問薬剤(居宅療養)管理指導の実績を計上した。

全調剤薬局店舗の93.6%にあたる。

② 実績店舗572の内、12カ月実施回数が10回以上の店舗は541店舗で全体の88.5%。2. 年間の在宅患者訪問薬剤(居宅療養)管理指導実施回数

274.289回3. 小児在宅患者(6歳未満)への訪問管理指導実績

2,795回(2018年10月~2019年9月)4. 注射薬無菌調剤設備

無菌調剤室設置店舗18店舗 クリーンベンチ設置店舗 18店舗5.全営業店舗を対象とした在宅医療集合研修(全21回、参加人数700人)を実施。

るるーしゅ

在宅をやっている薬局が9割以上、そして日本調剤は2019年度の新卒薬剤師は300人と調剤チェーンの中でトップクラス。 もし日本調剤をやめてきた薬剤師と、自分、あなたが経営者ならどっちをとる?ってなったとき、正直選ばれる自信はないかもしれない

・・・僕も勝てそうにないかもしれないです

メガネ

るるーしゅ

あと、この記事読んでも日本調剤、時代を先取りしていて強いなって思うもん。 日本調剤・三津原社長 ソリューション提供で健康寿命延伸に貢献 “挑戦”姿勢鮮明に

その他にも業界ニュース、学会やWEB講演会等を聞いていると、人員不足が解消されて教育に力を入れている会社も多いです。

そういう組織で一通りの教育を受けた若手の薬剤師と、対人業務について環境を言い訳に実施してこなかった中堅薬剤師では、どちらが必要とされるかは言うまでもありません。

るるーしゅ

能力が同じ程度だったら、若い人のほうが市場価値は高いってことは忘れないようにしましょう

専門資格を有する病院薬剤師出身の方とも…

また薬局薬剤師に専門性を求められても、専門資格を有している薬剤師はごく少数だと思いますし、また意欲も乏しいと思います。

そうなると、資格持ちの病院薬剤師のかたが薬局に転職してきた場合、必要とされないのはあなたのほうかもしれないです。

薬剤師の免許は,返納または取り消されない限り持ち続けることができるが,免許を持っているだけで将来が安泰といえる時代はもはや終わったといえる。これからは,薬剤師としての職能を最大限に発揮してやりがいを得る者だけが生き残れる時代となるだろう。

デキる薬剤師をつくる現場の教科書より

これから生き残るためのいち薬剤師の戦略

重要なのは、「時代の変化に対応できる薬剤師を目指す」という強い意志を持つことです。そのためには、薬剤師を取り巻く環境の変化を加味した、中長期的な視点でのキャリア形成を実現しなければなりません。

令和時代 薬剤師生き残りの処方箋より引用

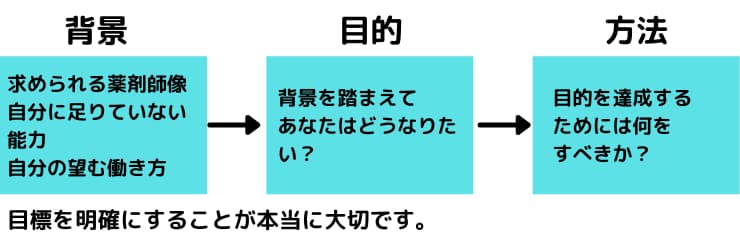

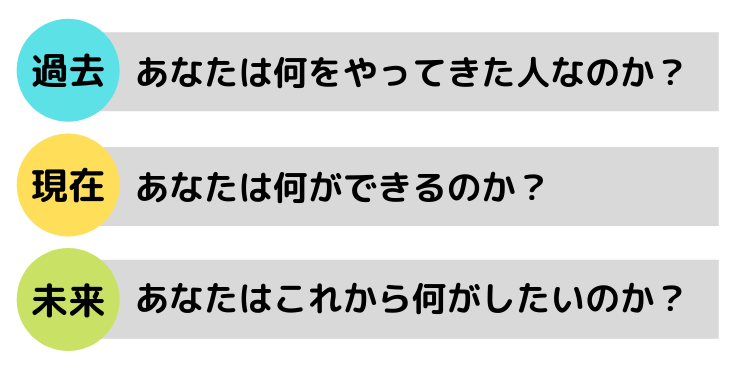

目標を明確にすること

これから生き残る薬剤師になるためには必要なこととして、まず目標を明確にすることが大切だと思います。そのためには現状の問題を把握する必要があります。

(参考:デキる薬剤師の基本として、目標を立てて仕事をする癖をつけましょう。)

あなたはこれから先、どうしていきたいのか?ここをしっかりと明確にしましょう。

自分がどのような生活水準で生きていきたいのか?これは薬剤師に限らず、何のために働くのか?ということを考えるうえで重要なところです。

子どもが私立の高校、大学へ行きたいと言われても苦しくない生活を送りたいと思うなら、給与も大切だと思いますが、そこまで生活にこだわりがなく独り身だからとかなら、薬剤師としてやりたくないことはしない職場を選ぶとかもできると思います。

顧客目線で自分という商品価値を考える思考へシフト

またこの考え方を実施する上で重要なこととして、会社に雇ってもらっているという考えから、自分という商品を顧客に買ってもらっているという考えに変化したほうがいいと思うよ

ここでいう専門性、経験、人脈がさっき言ってた今後淘汰されないためにもってやつですね

メガネ

るるーしゅ

個人的にこういう情報はもっと若手薬剤師にも知る権利があるんじゃないかなと思う(もちろん不確実な情報だし不安を煽るから教えないという意見もありだと思う)

既に薬剤師過剰時代を見据え行動している人は沢山いる

るるーしゅ

そして薬剤師の中でも、今後の業界再編を見据えて転職している人もいるからさ

業界が再編したとき、どこの企業で、どんなポジションにいるかで未来が変わる。

なるほど、動いている人は動いているんですね。

メガネ

るるーしゅ

そう、それがこういったことを知らないがために動く動かないの決断ができないんだとしたら可哀そうだなって思って情報発信しているんだ。 お前の人生だ、お前が決めろと!!

不安があるのなら、まずは行動すること

薬局、特にチェーンで働いているとキャリアや出世は環境によるものが大きいと思います。

大型店に配属されると出世のチャンスは多いとか、上司との相性の問題があることも私自身、身に染みて分かっています。

ただ配属や上司は運によるものかもしれませんが、今、あなたがそこで働いているというのはあなた自身の意志によるものです。

上記の漫画を作ったあとに有名な寓話があったことを知りましたので、共有します。

ナスルディンの鍵

ある晩、家に帰る途中の男が、街灯の下で四つん這いになっているナスルディンに出くわした。

「何か探し物ですか?」と男が尋ねたところ、「家の鍵を探しているんです」とナスルディンは答えました。

一緒に探しましょうと、二人で四つん這いになって探すのですが見つかりません。そこで男は再び尋ねました。

「ナスルディン、家の鍵を落とした正確な場所はわかりますか?」すると、ナスルディンはふたりが探していた街灯付近から10メートルほども離れた木を指さしました。

「じゃあなんでこんなところで探しているんですか?」と男は信じられない口調で尋ねてみると、

「だってここのほうが明るいじゃないですか」とナスルディンは答えました。

るるーしゅ

私を含めて、薬剤師って変化することに苦手意識を持っていると思うんだ…

ただ薬剤師の業界を含め、世の中が非常に速いスピードで変化している中では、変化しないことについてのリスクも考えなきゃだよね

たまに考えたりするんですけどね…

メガネ

るるーしゅ

思っているだけで、望んでいた世界に転んでくれればいいけど、そうはいかないからね。

変化は行動してこそ、始まっていくからね。

このままでいいのか不安に思ったら、自己認識を高めることが重要です。大多数の薬剤師の方は、自己PR出来るほどの資格もないモブ薬剤師…と思っているかもしれませんがそうではありません。

他者に相談することで、自分自身では気づけなかった強みなどに気づくことができます。そのため、人と会って話をしてみるということをしてみましょう。

まずは人と会ってみる

- STEP

まず人と会ってみる

るるーしゅ

違う病院で働く友人、知人、先輩、SNS上での知り合い等、誰でもいいと思います。

自分の立ち位置や人生観を振り返るために、他者から見える自分を知る機会を作るんです。

- STEP

転職、キャリアデザインなどの情報収集は、転職エージェントを利用

るるーしゅ

STEP1は素人から見た自分の他者目線の発掘。

そして次は、専門的な考えについては転職エージェントを利用することがオススメです。求人応募が目的ではなくて、多様になりつつある働き方と自分の生き方、働き方をイメージするためにプロによる他者目線を取り入れることが目的です。

具体的な相談する際には下記の内容についても自己開示し、プロの視点で評価してもらいましょう。

キャリア相談の場合は国家資格のキャリアコンサルトによる面談が無料で受けれるファルマスタッフを登録しておけばOKです。

ファルマスタッフ(https://www.38-8931.com/)

最後に

この記事では、これからの薬局薬剤師として働くうえで重要な内容について解説しました。

これからのことを考える際には、現状を理解することが必要不可欠です。(背景)

そして現状を理解したうえで、「自分がやりたいこと」「自分ができること」を整理して、どのようにこれから生きていきたいのか考えてみてください。(目的)

目的が明確になると、その目的を達成するために、今、どのような行動や選択をしたほうがいいかが逆算して考えることができるはずです。(方法)

るるーしゅ

うまくできない方は、他者の力なども借りることが有用です。(わたしは人材紹介会社のキャリアアドバイザーを利用しました)

この記事では、将来の薬剤師過剰時代でも生き残るためにはどうしよう?という視点で書いていますが、そもそも論として生き残らなくてもいいじゃん!という逆転の発想もありだと思います。

具体的には、現時点では地方にいけば高い給料をもらって働くことができます。いまのうちに将来困らない分を稼いでFIREのうちのFI(経済的自立)だけを達成しておくというのも人生戦略として面白いと思います。

るるーしゅ

経済的自立までいかなくても、2000万稼いで年率10%くらいで運用すれば、毎月15万くらいは資産を切り崩さず入ってくるみたいなこともできそうですからね。

選択が失敗かどうかは、あくまで事後的にしかわからない。失敗につながる唯一の条件は「覚悟を決めるべき時に覚悟を決められないこと」

転職における失敗とは?転職の思考法より

るるーしゅ

結局、何が正解だったのか、後になってみたいと分からないです。

激変する業界だからこそ、後悔のない選択ができるようにつかえるものは何度も利用しましょう。

-について知っておきたい-150x150.png)

1 件のコメント

この記事、Twitter上で反響が割とありまして、色々ご意見くださった方もいるので、コメント欄に記載させていただきます。

・大手にいるだけではなく、実力、行動力は常に必要。日々勉強です。

>今の環境なら大丈夫と思考停止してしまうのはよくないですよね。私も日々勉強します。

・子育て中には学会参加どころか薬剤師会の会費すら自分で払うの辛くてやめてしまいました……

人脈では難しいし、資格をとるのも難しい……業務的に在宅も難しい(1人薬剤師)。

知識のアップデートも薬局が小さすぎてMRさんも来ない(^^;家では娘の世話が……

残れるのか心配……

>不安を煽るような記事で申し訳ございません。ただ今後のことを考えて変化に対応できる薬剤師でいようと意識することだけでもいいかと思います。ちなみに、わたしの妻も同じような境遇ですので色々と考えます…

・自分が免許だけ薬剤師なので焦る。子育てでブランクあると終わる…。

>多くの薬剤師はこのような未来を見据えていないと思いますので、情報の面でアドバンテージがあるかと思います。また子育てしている薬剤師の方のほうがコミュニケーション能力が高いと個人的には思います。

・変なコンサル(ファルマスタッフ)の紹介のくだりは残念だけど、この未来にはワクワクしかないですね

>私がこのような情報や考え方をするようになったのが、ここではありませんが、変なコンサルのおかげなのでスミマセン(汗)

人材紹介会社のコンサルタントは、信じるものではなくて、うまく活用するものですよね。中には、頑なにこういう人材紹介者は利用せず自分の足で…

タイプの薬剤師もいるので、なんだかなーって感じです。

このような未来は、ピンチでもある反面、チャンスでもありますからね。私もビクビクからワクワクにできるように精進します。

・すでに大手調剤チェーンでは、都市部の薬剤師は充足してきてますし、ただの勤務薬剤師に対する価値は下がってきてますね(給与的な意味で)もう寝ようと思ったけど、生き残りをかけた薬剤師レースに勝ち残るべく、あと1時間だけ勉強しよう(; ꒪⌓꒪)

>「努力した者が全て報われるとは限らんが、成功した者は皆すべからく努力しておる」という名言が頭をよぎりました。

私も圧倒的なインプット、そしてそれをアウトプットすることで市場価値を高めたいと思います。

・他業種の方や人工知能研究者の方とか色々と聞いているとるるーしゅ先生の言うように自分の価値をどれだけ高められるのかという視点はとても重要だと思う

>いわゆる雇われ力(エンプロイアビリティー)という言葉が最近注目されていると思います。薬剤師は専門職なので、この雇われ力を意識してないことが多いと思います(もちろん私もでしたが)

今回のブログ記事で、なにか役に立つことがすこしでもあれば幸いです。

・ビジネスとは何か?といえば、顧客を満足させるサービス・プロダクトを提供する・需要を惹起し、顧客の需要を満たすことですものね。このテーマ、刺さりました。るるーしゅ先生ありがとうございますm(__)m

あと、記事中にGIF(動画)を入れ込むっていいですね☆パク…参考にします(^_-)-☆

>ビジネスとは~のくだりは私自身、きちんと言葉で理解していませんでしたがこのように言われると確かに…と思います。私もこのコメントで気づかせられることがありました。また是非とも記事中のGIFは活用してください(笑)

・刺さる。。。失敗につながる唯一の条件は「覚悟を決めるべき時に覚悟を決められないこと」

>ここ刺さりますよね、薬局業界はお湯の温度が結構高くなっているように感じます。今回の記事も誰かにとって「覚悟を決めるべき時に覚悟を決められる」手助けになれば幸いです。