目次

若手薬剤師のためのキャリア教育

今回は若手薬剤師のためのキャリア教育と題しまして、キャリア関連の情報を紹介していこうと思います。

尚、薬剤師のためのキャリア教育というのは、医師や看護師のような他職種と比較して遅れているようです。(医中誌で検索しても、全然ヒットしません)

そのため、大きい組織以外に勤務する方で、薬剤師としてのキャリアについて学んだり、考えたりすることはないのではないでしょうか。

何故、キャリアについて考えなきゃいけないの?

このような疑問をもつ薬剤師の方もいると思いますので、まず回答します。

日本は「資本主義」で厳しい世界だからです。これは薬剤師に限らず他職種でも同様で、すべての人が自由気ままに、やりたいことだけをやっていて、努力もせずに稼げる世界なら、キャリアについて考える必要はありません。

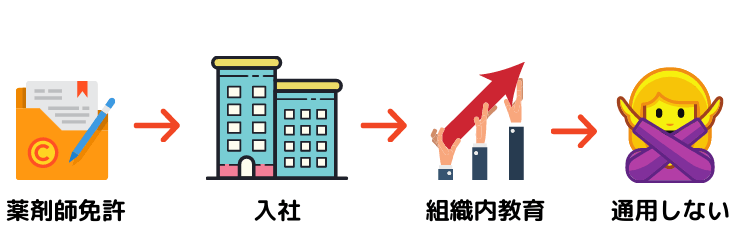

一昔前までは薬剤師免許さえ持っていれば、高い給料で雇ってもらえて、気に入らなければすぐに辞めて別の職場に転職すればいいというのが通じていましたが、最近では難しく、今後もより厳しくなることが予想されます。

(尚、一部の地域では、まだそのようなことも通用します)

自分の足で立ち、自分が大切にしているものを守りながら生きていくには、キャリアについて考えておくことが重要です。キャリアについて考えていなくても、うまくいっている人はいますが、失敗している人の多くはちゃんと考えていない人でしょう。

今後、薬局・薬剤師のあり方については、大きな変化が起きるということは各方面から皆さんの耳にも入ってきていることかと思います。

何故、大きな変化が起こるのかという理由は、薬剤師の社会での立ち位置、薬局・薬剤師の適正数そして今後の日本の人口などの情報から予測されていますが、詳細は割愛します。

そのため、今までのように薬剤師免許取得後にとりあえず就職し、組織が準備してくれた卒後教育に従ってさえいれば一定の薬剤師として成長できて、将来も安泰というわけではなくなってきます。

薬剤師も自分なりのキャリアビジョンをきちんと描き、その組織や仕事に応じて必要な能力を明確化し、求められるそれぞれの知識・スキル・マインドの開発もおこなっていく必要性があります。

エンプロイアビリティを高めるために意識改革

どこでも雇ってもらえる能力としてエンプロイアビリティと呼んだりします。日本語にすると雇われ力。

2020年新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの派遣薬剤師が契約更新をされなく、働き場に困ったことをご存じかと思います。

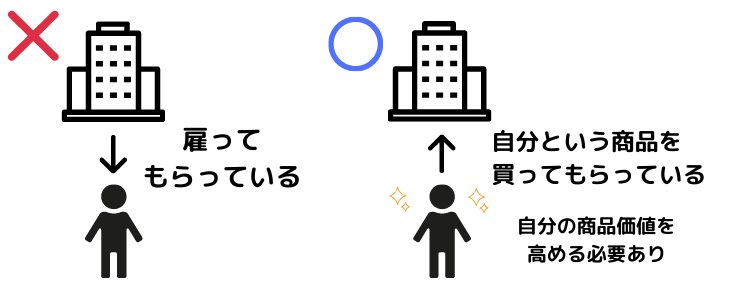

「自分のキャリアは自己責任」の時代ですので、意識改革として、まずは会社に雇ってもらっているという考えから、自分という商品を顧客に買ってもらっているという考えに変化しましょう。

キャリアアンカー理論

上記で、エンプロイアビリティを高くする必要があると言いましたが、正社員で働いて、管理薬剤師になって、いずれは幹部に昇進することだけが成功の姿ではありませんよね?

働くうえで、社会に必要とされることは大切ですが、自分の幸せをないがしろにして働いても仕方がありません。

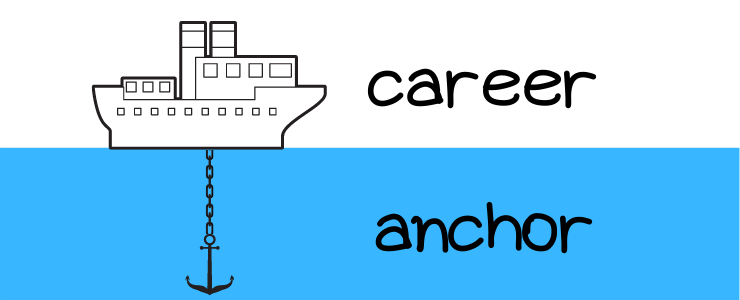

自分らしく、どんな働き方をしたいのか考える上でのヒントとしてキャリアアンカー理論があります。

キャリアアンカーとは、アメリカの心理学者エドガー・シャインによって提唱された概念で、最も大切な(どうしても犠牲にしたくない)価値観や欲求のこと、また、周囲が変化しても自己の内面で不動なもののことです。

キャリアアンカーは、自分がアンカー(錨)を下ろすようなしっくりくるキャリアの自己イメージを表します。

シャインはキャリアアンカーを8つの類型に分類しています。

- 技術・機能的能力

- 管理能力

- 自主独立

- 安定・安全

- サービス・専門家

- チャレンジ

- ライフスタイル

- 総合的組織運営

自分のキャリアアンカーを明確にすることで、自分にとって理想的な働き方やキャリアを見つけやすくなります。

薬局の業務を例に挙げると、以下のようなキャリアアンカーが考えられます。

技術・機能的能力:

患者のために最適な薬剤選択や服薬指導を行い、専門的なスキルを磨きたい。

サービス・専門家:

患者さんに感謝されることで、この仕事やっててよかったと思う。

自主独立:

会社の指示に従わず、自分の判断で患者に最善のサービスを提供したい。

これらのキャリアアンカーを踏まえて、自分にとって最も重要な価値観や欲求を見つけ、それに沿ったキャリアプランを立てることができます。

キャリアアンカーについては8つの類型で分類するようなのですが、私としてはシンプルにこれだけはやりたくないこと、譲れないものを明確にするだけでも、自分にとって理想的な働き方を見つける手がかりとなると思っています。

- 患者に健康被害が起きるリスクの高い薬を医師の指示とはいえ、渡したくない

- 有効性に疑問がある商品(携帯型二酸化塩素発生器)を会社の指示でオススメしたくない

- 薬価差益が出るからと言って高い薬剤を優先的に選ぶようなやり方はしたくない

- 必要性のない人にかかりつけ薬剤師制度を利用させたくない

- 患者第一だからと言って無理難題聞くのは嫌だ

るるーしゅ

自分が大切にしているものを「仕事だから仕方ない」と裏切ってしまうと、自分が嫌いになるんだよね

脱線:自分のことを嫌いになってしまうことのデメリット

私は、「自分を嫌いになる場所にいる必要は絶対にない」と思っています。人生にはいろいろなことがあって、嫌な思いをすることや、どうしてもうまくいかないこともたくさんある。でも、そういう苦しいときにできることは、自分が好きな自分でいることだけだと思うんです。

もし自分を嫌いになるような場所にいるなら、軽率にそこを離れればいい。私が怖いのは、人に嫌われるよりも何よりも、自分が自分を好きでいられなくなることなんです。自分を好きでいられなくなること以上のマイナスなんてないから。

宇垣美里

これは「私はマイメロだよ〜☆、難しいことわかんなーい」でおなじみの宇垣美里さんが働き方についてインタビューされた際に記載した内容です。

わたしもこの通りだと思います。

「自分を嫌いになる」という状態は、自己評価が低くなり、自尊心が低下することに繋がります。自己評価が低いと、様々な面で自分に対する信頼が失われ、日常生活や仕事においてもネガティブな影響が及びます。

自分を嫌いになることのデメリットをデータや研究を踏まえて解説します。

- 精神的健康への影響

自己評価が低いと、ストレス耐性が低下し、抑うつや不安、疲労感などの精神的な問題が発生しやすくなります。研究では、低い自尊心が抑うつ症状と強く関連していることが示されています(Orth et al., 2008)。 - 対人関係への影響

自分を嫌いになると、他人とのコミュニケーションが苦手になり、人間関係がうまく築けなくなります。自己評価が低い人は、他人に対して過度に批判的であったり、過剰な承認欲求が強くなることがあります(Murray et al., 2000)。 - パフォーマンス低下

自分を嫌いになると、自分に自信を持てず、仕事や学業においても達成感を得られなくなります。低い自尊心は、職場でのパフォーマンス低下や学業成績の低下につながることがあります(Baumeister et al., 2003)。 - 身体的健康への影響

自分を嫌いになると、ストレスがたまりやすくなり、それが身体的な健康にも悪影響を及ぼすことがあります。例えば、ストレスが高いと免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなることがあります(Segerstrom and Miller, 2004)。

自分を好きでいることは、自尊心や自己評価を高めることにつながり、精神的・身体的健康や人間関係、パフォーマンス向上に寄与します。

逆に、自分を嫌いになると、これらのデメリットが増え、生活の質が低下する可能性があります。

るるーしゅ

今のまま(状況、場所)だといたら、自分で自分のことが嫌いになると思ったら早めにそこから離れる準備をしましょう。

オススメの転職サイト

- ファルマスタッフ

待遇や年収を優先的に考慮して、多数の薬局やDgsの求人から選びたいときは、ファルマスタッフがおすすめです。その強みは全国、都市部から地方まで対応している点にあります。

あなたの希望条件に一致する求人をコンサルタントが見つけてくれるので、薬剤師の方々が転職活動で良い条件を少しでも見つけるのに役立つでしょう。

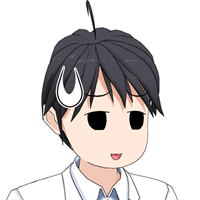

キャリアアンカーの3つの輪

ちょっと話が脱線しましたので、キャリアアンカーの話に戻します。

エドガー・シャインは、キャリアアンカーを知る上で、以下の3つの質問の答えがヒントになると言っています。

- 自分は何が得意か?

- 自分は何がしたいのか?

- どのような自分なら社会に実感できるのか?

注意点として、この3つは混同しないようにしなければなりません。

「できること」と「したいこと」とは別かもしれませんし、「したいこと」は「しなければならないと価値を感じること」とは違うのではないでしょうか。

薬剤師のキャリアにおいても、キャリアアンカー理論は役立ちます。始めは仕事に対して消極的であったとしても、真面目に取り組むことで価値を感じ、周囲から評価されるようになることは珍しくありません。

この3つの問いですが、最も大切なものは「価値観」だと思います。

有能なリーダーに共通する習慣の一つ目は、「やりたいことから始めない」ということです。彼らはまず「何をすべきか」を問います。つまり、社会にとって「何をなすべきか」ということ。大局的に世の中の課題を見ること。そして、次に、その中のどれが「自分の仕事なのか」を問うこと。言葉を換えれば、なすべきことのうち「何が自分に適しているか」あるいは「何が自分に適していないか」を突き詰める作業を行うこと。自分の強みがあり、貢献できることを探す

ピーター・F・ドラッカー

ピーター・F・ドラッカーは、社会を知り、社会の中で何をなすべきか、どこで自分は貢献したいのかを考えることが大切だと述べています。

キャリアアンカー理論を活用して、自分の価値観や志向を深く理解し、それをもとに自分がどのような職業や働き方に適しているかを見極めることが大切です。

このような自己理解を通じて、自分が持続的に成長し、満足感を得られるキャリアを築くことができます。

14の労働価値

つづいて紹介するのは、アメリカの教育学者であるドナルド・E・スーパーが提唱したが14の労働価値についてです。

「仕事とは、自分の能力や興味、価値観を表現するものである。 そうでなければ、仕事は退屈で無意味なものになってしまう。」

はい、なんかカッコイイこと言ってますよね、私もこういうことをサラッといえる大人になりたいです。それではこの14の労働価値について紹介していきますが、先ほどのキャリアアンカーについて考える上でも利用できそうな気がします。

| 14の労働価値 | |

|---|---|

| 1.能力の活用 | 自分の能力を発揮できること |

| 2.達成 | 良い結果が生まれたという実感 |

| 3.美的追求 | 美しいものを創りだせること |

| 4.愛他性 | 人の役に立てること |

| 5.自律性 | 自律できること |

| 6.創造性 | 新しいものや考え方を創りだせること |

| 7.経済的価値 | たくさんのお金を稼ぎ、高水準の生活を送れること |

| 8.ライフスタイル | 自分の望むペース、生活ができること |

| 9.身体的活動 | 身体を動かす機会が持てること |

| 10.社会的評価 | 社会に仕事の成果を認めてもらえること |

| 11.危険性、冒険性 | わくわくするような体験ができること |

| 12.社会的交流性 | いろいろな人と接点を持ちながら仕事ができること |

| 13.多様性 | 多様な活動ができること |

| 14.環境 | 仕事環境が心地よいこと |

この14の労働価値は、今の自分の仕事への価値観を示しますので、キャリアを考える上で重要です。

この仕事への価値観が、現在の職場で満たせているか?満たせていない場合、転職を考えたり、別な部分(副業等)で満たせないかなどを考える必要があります。

この14の労働価値は仕事への価値観ですから、職場内での衝突や、薬剤師間(病院、薬局、DS)の争いもこの価値観の違いで起きていることが多いです。

一例として病院薬剤師、薬局薬剤師、ドラッグストア薬剤師を14の労働価値で示してみました。

(下記のはあくまで一例ですので一般化するつもりはありません)

| 年齢・性別 | 30代・男性 | 20代女性 | 20代男性 |

|---|---|---|---|

| 職種 | 病院 | 大手チェーン | ドラッグストア |

| 1.能力の活用 | ◎ | ◎ | 〇 |

| 2.達成 | ◎ | 〇 | 〇 |

| 3.美的追求 | × | △ | △ |

| 4.愛他性 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 5.自律性 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 6.創造性 | 〇 | △ | ◎ |

| 7.経済的価値 | × | △ | ◎ |

| 8.ライフスタイル | △ | ◎ | △ |

| 9.身体的活動 | × | × | △ |

| 10.社会的評価 | ◎ | △ | × |

| 11.危険性、冒険性 | △ | △ | △ |

| 12.社会的交流性 | ◎ | 〇 | △ |

| 13.多様性 | 〇 | ◎ | ◎ |

| 14.環境 | △ | ◎ | △ |

このように仕事への価値観が異なるので、分かり合えない部分が出るのは仕方ないです。

自分の幸せについて考える

このキャリアアンカーと14の労働価値について考えることは、自分の幸せについて考えるってこと同じかなと思ってます。

- 結婚するのか?しないのか?

- 結婚するなら、いつ頃結婚したいのか?

- 配偶者に臨むことは何か?

- どのような家庭を築きたいのか?

- 子どもは持つのか?持たないのか?

- 子どもを持つなら、いつ頃?

- 何人持ちたいのか?

- どんな働き方をしたいのか?

- どれくらいの収入を得たいのか?

- 仕事に求めることは何か?

ただキャリアアンカーを形成するのに入社してから10年くらいの期間を要すると言われていたり、また14の労働価値は年齢やライフステージによって変わってきます。

(例:病院薬剤師が結婚して経済的価値を重視するようになる、薬局薬剤師が歳ともに社会的評価が欲しくなる)

仕事はやってみてからわかることがたくさんあります。やり始めて、興味や価値観が形成されることのほうが多いと思います。

もちろん最初から、自分にしっくりくする仕事が見つかれば、それは素晴らしいことですが、まずは気になった職場で働いてみて、そこで自分はどういう風に貢献でき、何を目指していきたいのか、そのためには何を身につければいいのか模索することも一つの方法です。

\ 悪質な転職サイトは利用しないで /

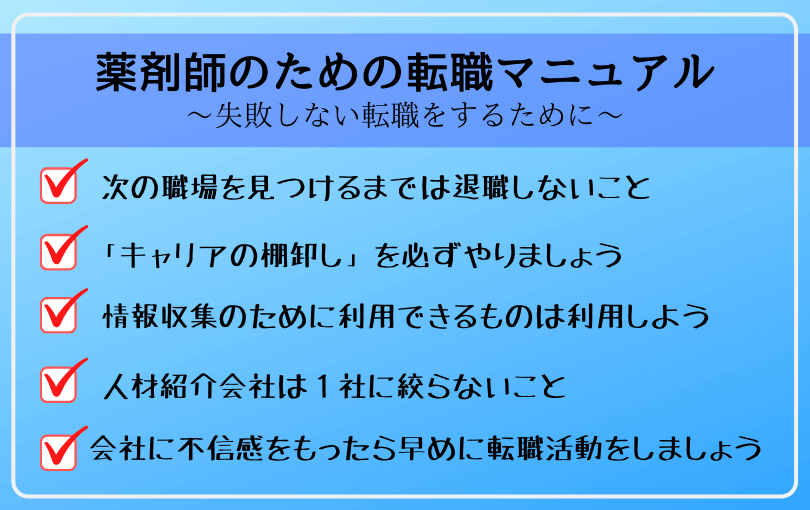

薬剤師が転職する際に利用する人材紹介会社(転職エージェント)、どこも同じだと思っていませんか?

現在、国は医療の分野において紹介料目当てで頻繁な転職を促す悪質な人材紹介会社への対策を強化しています。

るるーしゅ

悪質な人材紹介会社の利用は、ミスマッチする可能性が高いです。

このような悪質な人材紹介会社には絶対に相談してはダメです!!(悪質とは言っても国の許可を得ているという矛盾もありますが…)

薬剤師が、キャリア相談や転職時に、転職エージェントを利用する場合は、適正な有料職業紹介事業者の認定を受けている転職エージェントを利用しましょう。

薬剤師の分野で優良認定を受けているところは、ファルマスタッフ、その他数社とまだ少ないです。

悪質な人材紹介会社がどこか分かれば対策しやすいのですが、そのような情報はなかなか表に出てきません。なので我々としては、優良認定を受けているところを優先するのが望ましいでしょう。

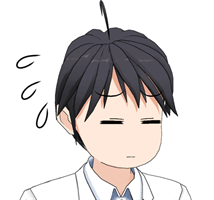

今後求められる薬剤師とは?

今までの内容は、薬剤師に限らず一般的なキャリアについての話で、自分が仕事をするうえで重要なことをしっかりと考えて働かないと、一度きりの人生楽しめないよという内容でした。

とはいえ、自分のやりたいことだけやって、それが社会的に需要があるということはまずありません…

そのため、社会が今後どのような薬剤師を必要とするかを考え、それに自分の幸せを加味して、いい落としどころを見つけて行動することが、薬剤師のキャリアについて考えるってことだと思います。

それでは、今後必要とされる薬剤師って具体的にどのような薬剤師ですかね?

今後、薬局の数が3万軒まで減少した場合、1薬局あたりの月の平均処方箋枚数は2500枚で薬剤師が3~4人勤務しているかと思います。

この薬剤師が各専門性に秀でていると、患者さんとしても安心できる薬局ではないかと思います。

・・・ただ、この専門性に秀でているというのが、専門資格を有していることとシンプルに考えていいのかは、疑問が残ります。(医療薬学会の地域薬学ケア専門薬剤師をとっていれば安泰な気がしますが)

上記のナカジマ薬局の記事のように、臨床能力の高い薬剤師を評価したい、しかしどうやって評価すべきか難しいというのが現状だと思います。

エンプロイアビリティの4つの能力

- 専門能力

- 自己表現力

- 情報力

- 適応力

専門能力は言うまでもなく、薬剤師としての薬学知識やコミュニケーション力です。ただ病院薬剤師、薬局薬剤師、ドラッグストア薬剤師で求められるものが違います。

ただ次の自己表現力、これは薬剤師はおとなしいタイプが多いせいか得意ではないかと思います。専門能力が高い薬剤師でも、自分は何ができるのか、何をやってきたのか、何をやりたいか、これらをうまく表現できず、評価されていない薬剤師は少なくありません。

情報力は、自分の能力がやりたい仕事で、どれだけ評価されるのか知る能力のことです。業界紙などから情報収集したり、コンサルタントに評価してもらうこともできます。

最後に適応力ですが、こんな周りにこのような薬剤師みたことありませんか?

転職してきた薬剤師が「前の薬局では~」と「病院では~」と新しい職場に適応する前に色々言ってしまって、周りに馴染めず、「ここはダメだな」と捨て台詞を吐いて辞めていく・・・

専門能力が高いだけで、適応力がなく、結局「必要とされない薬剤師」、案外多いのではないでしょうか…

さいごに…

今回は薬剤師のキャリアについてわたしなりにまとめてみました。

ある程度、規模の大きい組織で働いていればキャリアについて考えることの支援もあるかと思いますが、中小の薬局だと、まずないと思います。

これから先の業界がどうなるかは、はっきりと見えないからこそ、自分で方向性を決めつつ、情報収集し、微調整していく必要があるんだと思います。

今のままじゃダメなのは分かっているけど、業界情報の収集や、自分でのキャリアビジョンについて、「自分じゃ無理」っていう人は場合は業界情報に詳しく、キャリア相談が乗ってもらえる転職エージェントを利用するといいでしょう。

るるーしゅ

今の勤務先では将来性がないことが分かっていても、変化(転職)のための第一歩を出すのが大変というのは分かります。

転職するためではなく、自分の市場価値を知るために登録して、話を聞いてみるのもアリだと思います。市場価値を知ることで、自分に足りない能力に気づき、これから何に取り組むのか明確になったりしますからね

オススメの転職サイト

- ファルマスタッフ

待遇や年収を優先的に考慮して、多数の薬局やDgsの求人から選びたいときは、ファルマスタッフがおすすめです。その強みは全国、都市部から地方まで対応している点にあります。

あなたの希望条件に一致する求人をコンサルタントが見つけてくれるので、薬剤師の方々が転職活動で良い条件を少しでも見つけるのに役立つでしょう。

るるーしゅ

ちなみに転職エージェントはどこを利用するかより、どう利用するかのほうが重要だと思っています。

上記、記事を参考にしてね

-について知っておきたい-150x150.png)