目次

外来服薬支援料1とは

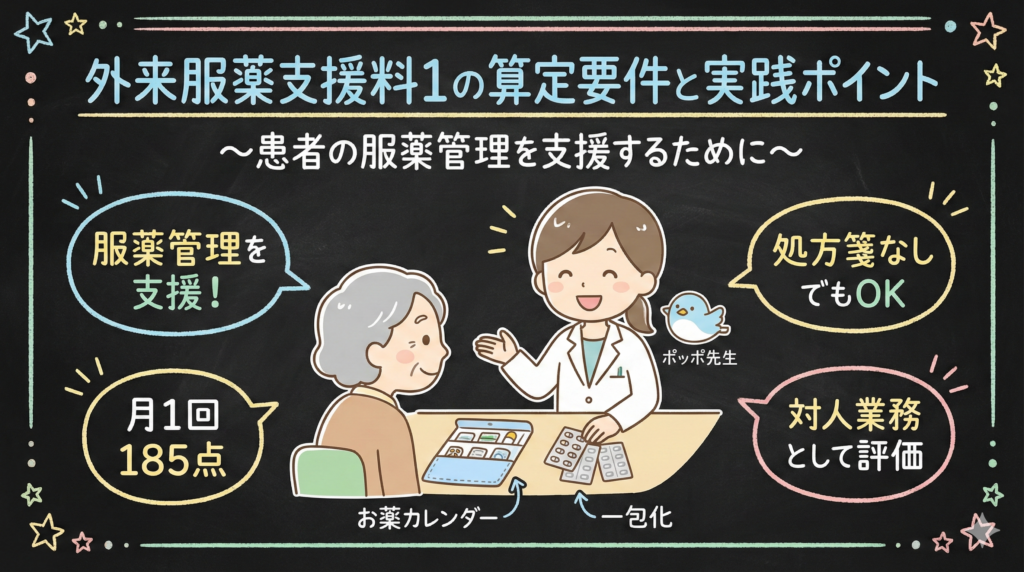

外来服薬支援料1は、自己による服薬管理が困難な患者さんが日々の服薬管理を行いやすいよう、一包化やお薬カレンダーなどの活用により薬剤を整理した場合に算定できる薬学管理料です。2024年度診療報酬改定においても継続して評価されており、地域支援体制加算の実績要件の一つにもなっています。

ポッポ先生

外来服薬支援料1は単なる「一包化」ではなく、患者さんの服薬管理を支援する「対人業務」として評価されています。処方箋受付の有無を問わず算定可能であることが大きな特徴です!

点数と算定頻度

- 点数: 185点

- 算定頻度: 月1回に限り算定可能

算定要件

1. 対象となる患者

- 自己による服薬管理が困難な患者またはその家族等

- 保険医療機関から服薬支援の求めがあった患者

2. 基本的な算定要件

外来服薬支援料1を算定するには、以下のいずれかのケースに該当する必要があります:

【注1】処方医の了解を得た上で行う服薬支援の場合

- 当該患者が服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断する

- 当該薬剤を処方した保険医にその必要性について了解を得る

- 一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援する

【注2】服薬支援後に処方医に情報提供を行う場合

- 患者またはその家族等、もしくは保険医療機関の求めに応じる

- 患者またはその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理などの服薬管理を行う

- その結果を保険医療機関に情報提供する

「注1」と「注2」の違いがよくわかりません。どう使い分ければいいのですか?

オカメインコ

ポッポ先生

「注1」は事前に処方医の了解を得てから服薬支援を行うケース、「注2」は患者さんが薬を持参し、服薬支援を行った後で処方医に情報提供するケースです。薬剤師が患家を訪問して行う場合は「注1」、患者さんが薬局に薬を持参して行う場合は「注2」が一般的です。

3. 必ず行うべき業務内容

- 服薬中の薬剤について、治療上の必要性と服薬管理に係る支援の必要性を判断する

- 一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理する

- 日々の服薬管理が容易になるよう支援する

- 支援が必要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施する

- 同様の支援が今後必要とならないように努める

4. 文書記録要件

- 「注1」で算定する場合:処方医の了解を得た内容と一包化の理由を薬剤服用歴等に記録

- 「注2」で算定する場合:服薬管理を行った内容と医療機関への情報提供内容を記録

算定できないケース

以下のケースでは外来服薬支援料1を算定できません:

- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者

- 他の保険医療機関または保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者

- 外来服薬支援料2を算定する場合(併算定不可)

- 特別調剤基本料Aを算定する場合で、情報提供先が特別な関係を有する医療機関である場合

- 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局

- 単に服薬指導を行っただけの場合

- 複数の処方箋を同時に受け付けた場合に服薬支援を行った場合

ポッポ先生

特に、在宅患者への服薬支援は在宅患者訪問薬剤管理指導料に含まれるので、外来服薬支援料1は算定できません。他薬局で訪問薬剤管理指導を受けている患者さんも算定できないのでご注意を!

外来服薬支援料1と外来服薬支援料2の違い

| 項目 | 外来服薬支援料1 | 外来服薬支援料2 |

|---|---|---|

| 点数 | 185点 | 42日分以下:投与日数が7日またはその端数を増すごとに34点を加算して得た点数<br>43日分以上:240点 |

| 対象 | 服薬中の薬剤の整理 | 処方箋受付時の一包化 |

| 処方箋受付 | 不要(処方箋なしでも算定可) | 必要(処方箋受付時のみ算定可) |

| 実施内容 | 一包化やお薬カレンダー等の活用による服薬管理支援 | 多種類の薬剤または自ら被包を開いて服用困難な患者への一包化 |

「外来服薬支援料1」と「調剤基本料」「地域支援体制加算」などは一緒に算定できるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生

外来服薬支援料1を算定する場合、処方箋受付回数は生じないため、調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算などの点数は一緒に算定できません。一方、外来服薬支援料2は処方箋受付に基づくので、これらの加算と併算定できます。

実践ポイント:算定例と注意点

算定事例①:患者が薬局に持参した場合(注2)

Aさん(78歳)は、複数の医療機関から処方された薬を毎日服用していますが、飲み間違いが増えたと家族から相談がありました。Aさんが服用中の薬剤を薬局に持参し、薬剤師が一包化による整理を実施。その結果を各医療機関に文書で情報提供しました。 → 外来服薬支援料1(注2)を算定可能

算定事例②:薬剤師が患家を訪問した場合(注1)

Bさん(85歳)は自宅に多くの薬が残っていると家族から連絡があり、薬剤師が訪問を提案。Bさんの了解と処方医の了解を得た上で訪問し、残薬整理と一包化を実施しました。訪問交通費はBさん負担。 → 外来服薬支援料1(注1)を算定可能

算定事例③:算定できない例

Cさん(68歳)は、既に訪問薬剤管理指導を受けているため、外来服薬支援料1は算定できません。 Dさん(72歳)は、処方箋を持参し調剤を受けた際に、一包化の指示があった場合、外来服薬支援料2は算定できますが、外来服薬支援料1は併算定できません。

ポッポ先生

算定事例②のように、患者宅への訪問も可能です。ただし、交通費は実費で患者負担となりますので、あらかじめ説明が必要です。高齢化社会の中で、このような積極的な服薬支援のニーズは増えています!

レセプト記載のポイント

外来服薬支援料1をレセプト請求する際は、以下の点に注意しましょう:

- 算定要件の「注1」または「注2」のいずれに該当するか明記する

- 整理した薬剤名と服用方法を記載する

- 支援内容(一包化、服薬カレンダー活用など)を簡潔に記載する

- 情報提供先の医療機関名(「注2」の場合)を記載する

業務フローの構築

効率的に外来服薬支援料1を算定するための業務フローを構築しましょう

- 対象患者の把握: 服薬管理が困難な患者をリスト化

- 患者・家族への説明: 服薬支援の目的と方法を説明

- 処方医との連携: 「注1」の場合は事前に了解を得る

- 支援実施: 一包化またはお薬カレンダーの作成

- 記録: 服薬支援の内容と理由を薬歴等に記録

- 情報提供: 「注2」の場合は処方医に結果を報告

- フォローアップ: 次回来局時に服薬状況を確認

地域支援体制加算の実績要件として外来服薬支援料1の算定が必要な場合はどうすればいいですか?

オカメインコ

ポッポ先生

地域支援体制加算の実績要件としては、直近1年間の外来服薬支援料1または外来服薬支援料2の算定回数が必要です。積極的に対象患者をリストアップし、定期的に案内するとよいでしょう。また、ケアマネジャーなどの介護職との連携も有効です!

まとめ:外来服薬支援料1を活用するポイント

外来服薬支援料1は、患者さんの服薬管理を支援する重要な業務として評価されています。以下のポイントを押さえて、積極的に活用しましょう:

- 対象患者の明確化: 処方箋の有無に関わらず、服薬管理が困難な患者さんが対象

- 処方医との連携: 事前了解または事後報告による連携が必須

- 支援内容の充実: 単なる一包化ではなく、服薬管理全体のサポートを行う

- 記録の徹底: 支援の必要性と実施内容、処方医とのやり取りを記録

- 継続的なフォロー: 一度限りではなく、継続的な支援を視野に入れる

高齢化社会の進展に伴い、服薬管理が困難な患者さんは増加傾向にあります。薬剤師として外来服薬支援料1を適切に活用し、患者さんの薬物治療の安全性と有効性の向上に貢献しましょう。

ポッポ先生

外来服薬支援料1は患者さんのためになる業務であるとともに、地域支援体制加算の算定要件にもなっています。薬局の収益面でも患者さんの服薬管理面でもメリットが大きい業務ですので、積極的に取り組みましょう!