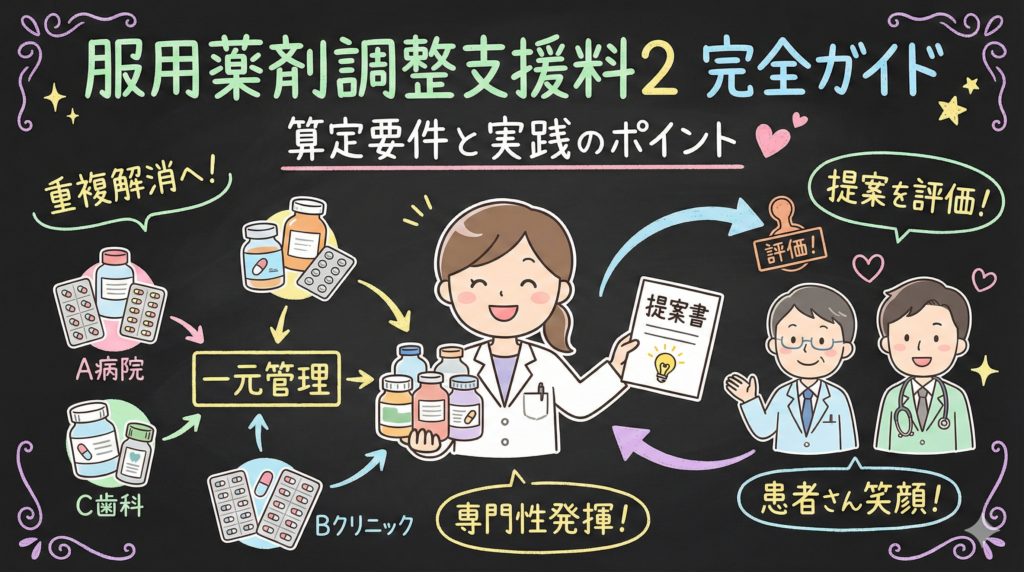

ポリファーマシーや重複投薬の問題に対する薬剤師の積極的な介入を評価する「服用薬剤調整支援料2」。地域支援体制加算の実績要件としても重要なこの点数項目について、算定要件から実践ポイントまで詳しく解説します。

目次

重複投薬解消に向けた薬剤師の貢献を評価する服用薬剤調整支援料2

服用薬剤調整支援料2は、複数の医療機関から処方されている薬剤を一元的に管理し、重複投薬や相互作用の解消に向けた提案を行った場合に評価される薬学管理料です。2020年度の調剤報酬改定で新設され、処方内容の実際の変更がなくても、薬剤師からの提案行為そのものを評価する点が特徴です。

ポッポ先生

服用薬剤調整支援料2は「薬剤師からの提案」そのものを評価する点数です。減薬に至らなくても、専門的な見地から提案することで算定できるため、薬剤師の職能をより幅広く評価できる仕組みになっています!

薬剤師による対人業務の充実が求められる中、患者さんの服用薬を一元的に把握し、適切な提案を行うことは非常に重要です。服用薬剤調整支援料2は、そうした薬剤師の専門性を発揮した活動を適切に評価する項目といえるでしょう。

服用薬剤調整支援料2の点数と区分

服用薬剤調整支援料2は、施設基準の有無により点数が異なります。

| 区分 | 点数 | 施設基準 |

|---|---|---|

| イ | 110点 | 過去1年間に服用薬剤調整支援料1に該当する実績がある薬局 |

| ロ | 90点 | 上記以外の薬局 |

施設基準ってどういうことですか?算定実績がないと低い点数になってしまうんですか?

オカメインコ

ポッポ先生

そうなんです。過去1年間に1回以上、服用薬剤調整支援料1に相当する実績(2種類以上の減薬があり4週間以上継続した状態)があれば「イ:110点」を算定できます。ただし実績といっても、必ずしも服用薬剤調整支援料1を算定していなくても、薬歴に記録があれば「実績あり」と認められますよ!

服用薬剤調整支援料2の算定要件

基本的な算定要件

服用薬剤調整支援料2の算定には、以下の条件を満たす必要があります:

- 対象患者: 複数の保険医療機関から内服薬が合計6種類以上処方されている患者(そのうち少なくとも1種類は当該薬局で調剤している必要がある)

- 情報収集: 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り、他薬局や医療機関への聞き取り等により一元的に把握する

- 処方背景の確認: 同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方医または患者・家族等に処方の背景を確認する

- 提案: 重複投薬等の恐れがある場合、文書を用いて処方医に重複投薬等の解消に係る提案を行う

- 次回確認: 処方内容の見直し状況について、患者が次回来局した際に確認する

算定頻度と除外規定

- 3ヵ月に1回に限り算定可能

- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定不可

- 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は、敷地内の医療機関への情報提供の場合は算定不可

服用薬剤調整支援料1との大きな違いは何ですか?

オカメインコ

ポッポ先生

最大の違いは「結果」ではなく「提案」を評価する点です。服用薬剤調整支援料1は実際に2種類以上の薬剤が減り、その状態が4週間以上継続した場合に算定するのに対し、服用薬剤調整支援料2は処方医への提案を行った時点で算定できます。また、服用薬剤調整支援料1は自薬局で調剤している薬剤が対象ですが、服用薬剤調整支援料2は複数医療機関から処方された薬剤を対象としている点も違いですね。

服用薬剤調整支援料2と他の点数項目との違い

服用薬剤調整支援料1との違い

| 項目 | 服用薬剤調整支援料2 | 服用薬剤調整支援料1 |

|---|---|---|

| 点数 | イ:110点/ロ:90点 | 125点 |

| 評価対象 | 重複投薬等の解消に係る「提案」 | 提案による減薬の「結果」 |

| 対象薬剤 | 複数医療機関から処方された薬剤 | 自薬局で調剤している薬剤 |

| 算定頻度 | 3ヵ月に1回 | 月1回(1年以内の再算定には条件あり) |

| 目的 | 主に重複投薬の解消 | 主にポリファーマシー(多剤併用)の解消 |

重複投薬・相互作用等防止加算との違い

服用薬剤調整支援料2と重複投薬・相互作用等防止加算は、共に重複投薬等の解消に関わる点数項目ですが、以下のような違いがあります

- 緊急性: 重複投薬・相互作用等防止加算は、残薬調整や明らかな重複など、当日中に疑義照会すべき事例が対象

- 算定タイミング: 重複投薬・相互作用等防止加算は処方変更があった場合の当日算定、服用薬剤調整支援料2は提案時に算定

- 必要性: 重複投薬・相互作用等防止加算は医薬品の安全使用上、直ちに対応が必要な場合。服用薬剤調整支援料2は併用可能ではあるが減薬の余地がある場合

ポッポ先生

例えば同じ降圧剤が2医療機関から重複処方されているなど、明らかに当日中に対応が必要な場合は重複投薬・相互作用等防止加算、同系統の睡眠薬が複数処方されているなど、すぐに中止すべきではないが検討の余地がある場合は服用薬剤調整支援料2と使い分けるとよいでしょう!

服用薬剤調整支援料2の算定プロセス

STEP1:対象患者の抽出

複数の医療機関から内服薬が合計6種類以上処方されている患者を特定します。お薬手帳の確認や聞き取りを行い、薬剤の種類数を把握しましょう。

STEP2:内服薬の種類数のカウント

内服薬の種類数は以下のようにカウントします

- 錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、液剤については、1銘柄ごとに1種類

- 屯服薬、服用開始後4週間以内の薬剤、浸煎薬、湯薬は種類数に含めない

STEP3:重複投薬等の有無の確認

服用薬を一元的に把握し、以下のような重複投薬等がないか確認します

- 同一薬効の重複

- 相互作用の懸念

- 患者の状態に適さない可能性のある処方

- 過量投与の可能性

STEP4:処方医への提案書作成

重複投薬等の解消に向けた提案書を作成します。提案書には以下の内容を盛り込みましょう

- 患者情報

- 服用中の全ての薬剤リスト(医療機関別)

- 重複投薬等に関する具体的な内容

- 解消に向けた提案内容と根拠

- 薬剤師の所見・コメント

ポッポ先生

提案書は「指示」ではなく「提案」であることを意識し、医師が判断しやすいよう根拠を明確に示すことが重要です。「この薬を中止してください」ではなく「○○の理由から、△△の減量・中止をご検討いただければと存じます」といった表現を心がけましょう!

STEP5:提案書の送付と記録

作成した提案書を処方医に送付し、その内容を薬歴に記録します。提案書の写しを薬歴に添付しておくと良いでしょう。

STEP6:来局時の確認と評価

患者が次回来局した際に、処方内容の変更有無を確認します。処方が変更されていた場合はその後の状態も評価し、変更がなかった場合もその理由を把握できれば次回の提案に活かせます。

実際の算定例から学ぶ服用薬剤調整支援料2

事例1:同系統薬重複への提案

70代女性、A内科とB循環器科を受診中。A内科からアムロジピン5mg、B循環器科からニフェジピンCR20mgが処方されており、同系統のCa拮抗薬の重複を指摘。「血圧の過度な低下リスクがあるため、どちらか一方の継続をご検討いただけないか」と両医療機関に提案書を送付。

事例2:複数医療機関からの睡眠薬処方

65歳男性、不眠を訴えC精神科からエチゾラム0.5mg、D内科からブロチゾラム0.25mgが処方されている状況を確認。両剤とも同様の効果を有するベンゾジアゼピン系であること、過鎮静のリスクがあることから、どちらか一方への集約を提案。

事例3:複数医療機関への同時提案

80歳男性、E内科とF整形外科から合計10種類の内服薬が処方されている。特にNSAIDsが両医療機関から処方されているため、胃粘膜障害のリスクを考慮し、F整形外科のみからの処方に集約するよう両医療機関に提案書を送付。

複数の医療機関に同時に提案書を送っても大丈夫なんですか?

オカメインコ

ポッポ先生

もちろん大丈夫です!複数の医療機関から処方されている薬剤の重複を解消するためには、関係する全ての医療機関に情報提供することが重要です。同一月内であれば、複数の医療機関への提案をまとめて1回の服用薬剤調整支援料2として算定できます。

服用薬剤調整支援料2を算定する際の注意点

1. 施設基準の把握

過去1年間に服用薬剤調整支援料1の実績があるかどうかを正確に把握し、適切な区分(イ:110点またはロ:90点)で算定しましょう。

2. 服用薬剤調整支援料1との併算定

重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、同一の提案内容で服用薬剤調整支援料1の要件を満たしても併算定はできません。

3. 特別調剤基本料との関係

特別調剤基本料Bを算定している薬局は服用薬剤調整支援料2を算定できません。また、特別調剤基本料Aを算定している薬局は、敷地内医療機関への情報提供の場合は算定できないため注意が必要です。

4. 提案内容と処方変更の関係

服用薬剤調整支援料2に係る提案を行った直後に受け付けた処方箋が、提案内容と同一の処方内容となっていた場合、重複投薬・相互作用等防止加算は算定できません。

5. 提案内容の記録

提案内容は必ず薬歴に記録し、提案書の写しを添付するなどして保存しておくことが重要です。提案実績は地域支援体制加算の要件確認などにも関わってきます。

服用薬剤調整支援料2の活用と意義

地域支援体制加算における実績要件としての重要性

服用薬剤調整支援料は地域支援体制加算の実績要件の一つとなっており、年間1件でも算定することで要件を満たせます。特に加算2や加算4の算定を目指す薬局にとって重要な項目です。

ポッポ先生

地域支援体制加算の算定には、服用薬剤調整支援料1または2を年間1回以上算定する実績が必要です。服用薬剤調整支援料2は提案のみで算定できるため、積極的に取り組むことで地域支援体制加算の算定につなげることができますよ!

薬剤師の専門性発揮の機会

服用薬剤調整支援料2は、薬剤師が医薬品の専門家として患者の服薬状況を一元的に把握し、適切な薬物療法を提案する専門性を評価する項目です。この点数を活用することで、単なる調剤業務だけでなく、患者の薬物療法の質向上に貢献できます。

患者QOL向上への貢献

重複投薬等の解消は、患者さんの副作用リスク低減、服薬アドヒアランス向上、経済的負担軽減など、多くのメリットをもたらします。服用薬剤調整支援料2の算定を通じて、患者さんのQOL向上に貢献していきましょう。

まとめ:薬剤師として服用薬剤調整支援料2への対応を考える

服用薬剤調整支援料2は、複数医療機関から処方された薬剤の重複解消に向けた薬剤師の専門的な提案行為を評価する重要な点数項目です。その算定にあたっては、以下のポイントを押さえておきましょう:

- 複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者を対象とする

- 服用薬を一元的に把握し、重複投薬等の有無を確認する

- 処方医への提案書は根拠を明確にし、提案型の表現を心がける

- 提案内容と送付日を薬歴に記録し、提案書の写しを保存する

- 患者が次回来局した際に処方内容の変更有無を確認する

薬剤師としての専門性を活かした適切な介入を行うことで、患者さんの薬物療法の質向上に貢献し、同時に薬局の地域支援体制加算の算定にもつなげることができます。日々の業務の中で対象となる患者さんを見逃さず、積極的に取り組んでいきましょう。

ポッポ先生

最後に一言!服用薬剤調整支援料2は「算定すること」が目的ではなく、患者さんの最適な薬物療法を支援することが本来の目的です。点数算定を意識しすぎるのではなく、患者さん一人ひとりにとって本当に必要な薬剤は何かを考え、専門的な視点から提案していくことが大切ですね!